Спленомегалия: критерии, разбор причин и проявлений, диагностика, лечение

Спленомегалия — клиническое проявление целого ряда заболеваний, представляющее собой аномальное увеличение селезенки. У здоровых людей орган невозможно прощупать, поскольку он закрыт со всех сторон ребрами. Когда селезенка увеличивается в 2-3 раза, она определяется пальпаторно . Спленомегалия — показатель серьезных патологических процессов, протекающих в организме человека. У маленьких детей гипертрофия селезенки обусловлена несовершенной работой иммунной системы. Патология возникает у лиц любого возраста, пола и происхождения.

Несмотря на то, что селезенка не относится к жизненно необходимым органам, она выполняет важные функции: обеспечивает иммунную защиту, разрушает старые кровяные тельца, насыщает кровью организм в экстренных случаях. Это своеобразный «фильтр», задерживающий микробы и поврежденные форменные элементы, препятствующий их дальнейшему распространению. Селезенка – самая большая структура лимфатической системы, которая пропускает через себя всю кровь и помогает организму оперативно реагировать на любое негативное внешнее воздействие.

Селезенка расположена в левом подреберье. В норме она весит 150 г. Ее размер у взрослого человека составляет 11 см. Когда масса селезенки достигает 400-500 г, ставят диагноз спленомегалия. С помощью современных диагностических методик увеличение органа можно обнаружить на более ранних стадиях, особенно если у пациента имеются характерные симптомы. В тяжелых случаях селезенка может растягиваться до 20 см и весить при этом более килограмма.

Умеренная спленомегалия возникает при инфекционных, аутоиммунных, гематологических заболеваниях. Значительное увеличение органа наблюдается при онкологических процессах – гемобластозах. Селезенка становится гигантского размера и заполняет большую часть абдоминальной полости. Спленомегалия невоспалительного происхождения проявляется симптомами основного заболевания. Клинические признаки со стороны увеличенного органа носят стертый характер. Больные жалуются на дискомфорт и неприятные ощущения под левыми ребрами. Острый инфекционно-воспалительный процесс сопровождается яркой симптоматикой с выраженным болевым и интоксикационным синдромом – лихорадкой, слабостью, ознобом, диспепсией.

Диагностика спленомегалии комплексная, включающая общий осмотр больного, пальпацию органа, лабораторно-аппаратные методы. Лечение синдрома этиотропное, направленное на ликвидацию причинного заболевания. Селезенку удаляют, когда болезнь не поддается консервативной терапии, орган продолжает увеличиваться, в тканях происходят необратимые изменения. Спленомегалия — симптом, требующий немедленного обращения к врачу. Игнорирование болезни и самолечение могут привести к развитию серьезных осложнений и даже летальному исходу.

Важный орган

Это один из органов иммунной системы, в нем происходит первичное распознавание любых инфекционных агентов, бактерий, вирусов, образований к ним антител. Здесь обучаются клетки иммунной системы для распознавания опасности.

Селезенка является кладбищем кровяных клеток, таких как эритроциты и тромбоциты, они там гибнут, перерабатываются. Также селезенка — это депо железа. Там после разрушения старых эритроцитов железо сохраняется и используется молодыми эритроцитами.

Специфических диет для селезенки нет. Все зависит от причины патологии селезенки, от первичного заболевания.

Диагностика

При подозрении на гиперспленизм пациента осматривают гепатолог и гематолог, проводят дополнительное обследование, включающее:

-

– для выявления специфических признаков патологического состояния: уменьшения уровня гемоглобина; снижения количества эритроцитов, нейтрофилов, тромбоцитов; повышения числа молодых форм красных кровяных телец – ретикулоцитов.

- Ультрасонографию брюшных органов – для выявления диффузных изменений селезенки и увеличения печени.

- Компьютерную томографию селезенки – для детального изучения ее структуры.

- Микроскопическое исследование биоптата костного мозга, полученного с помощью трепано-биопсии или стернальной пункции – для выявления гиперплазии эритро-, грануло- и мегакариоцитарных ростков. – для измерения уровня содержания общего и прямого билирубина, аланинаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, холинестеразы.

Осложнения

При гиперспленизме возникает достаточно много осложнений:

- внутренние кровотечения, вызванные дефицитом тромбоцитов;

- геморрагический инсульт с высоким процентом летальности;

- анемия, которая быстро прогрессирует и способствует появлению хронической сердечной недостаточности, нестабильной стенокардии при ИБС и инфаркту миокарда;

- инфекционные заболевания, характеризующиеся молниеносным течением, быстро приводящие к сепсису и септическому шоку.

Определение болезни. Причины заболевания

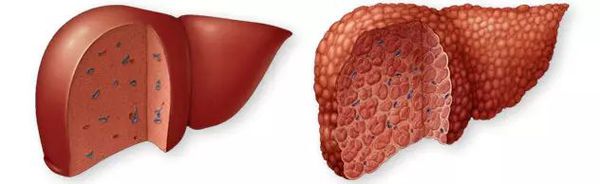

Цирроз печени (ЦП) — это хроническое дегенеративное заболевание печени, связанное с диффузным патологическим процессом, при котором нормальные клетки печени повреждаются, а затем замещаются рубцовой тканью, образуя избыточный фиброз и структурно-анатомические регенераторные узлы.

Этиология

По этиологическим характеристикам можно выделить:

- распространённые формы ЦП;

- редкие формы ЦП.

К распространённым относят вирусные (В, С, D), алкогольные и метаболические формы цирроза печени.

Редкими формами ЦП являются:

- аутоиммунные, лекарственные, токсические, первичные и вторичные билиарные циррозы;

- генетически обусловленные патологии — гемохроматоз (нарушение обмена железа), болезнь Вильсона — Коновалова, дефицит белка альфа-1-антитрипсина, гликогеноз IV типа (недостаток ферментов), галактоземия, наследственная тирозинемия и непереносимость фруктозы;

- нарушение венозного оттока из печени — венокклюзионные формы ЦП (болезнь Бадда — Киари);

- тяжёлая правожелудочковая сердечная недостаточность;

- флебопортальные циррозы (типа Банти).

Пути заражения

Заразиться циррозом печени нельзя. Однако, если он вызван вирусным гепатитом, то возбудитель может передаться через кровь, при половых контактах и от матери к ребёнку.

Основную роль в возникновении и развитии вирусного ЦП играют симптомные, малосимптомные и бессимптомные формы острого вирусного гепатита В, С, а также одновременное заболевание гепатитами В и D с последующим переходом в активный хронический вирусный гепатит. У большинства больных интервал между острым гепатитом С и клинически выраженными проявлениями ЦП превышает 30 лет. Только у мужчин, употребляющих более 50 г спирта в день, выраженные формы ЦП возникают через 13-15 лет.

Наиболее частыми причинами смерти больных ЦП является:

- большая печёночная недостаточность;

- кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода;

- первичный рак печени;

- иммунопротективная недостаточность, влекущая за собой активизацию инфекционных (микробных) процессов, в первую очередь спонтанного бактериального перитонита и пневмонии, а также возникновение оксидативного стресса.

У больных в терминальной (заключительной) фазе заболеваний печени в основном наблюдаются декомпенсированные формы цирроза печени: асцит, варикозное расширение вен пищевода и желудка, энцефалопатия и желтуха.

Особенности цирроза печени у детей

Заболевание у детей встречается крайне редко и обычно связано:

- с аутоиммунным поражением печени;

- кардиогенными заболеваниями — лёгочной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью;

- болезнью Бадда — Киари;

- врождёнными болезнями накопления — наследственным гемохроматозом, лизосомальными болезнями накопления, болезнью Вильсона — Коновалова;

- флебопортальным циррозом (типа Банти).

Прогноз у таких детей неблагоприятный, чаще всего они погибают, так как не успевают попасть к гепатологу и выяснить диагноз. Также они обычно страдают от множества сопутствующих болезней, в том числе от основного заболевания, ставшего причиной цирроза.

Проявления заболевания у детей и взрослых схожи. Единственный эффективный метод лечения цирроза у детей — это пересадка печени. Поэтому крайне важно вовремя диагностировать заболевание и встать в очередь на пересадку печени.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Список источников

- В.В. Войцеховский, Н.Д. Гоборов. Спленомегалия в клинической практике /Амурский медицинский журнал. — №2 (26) 2019, с. 62-77.

- Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний / под. ред. И.В. Поддубной, В.Г. Савченко. М. 2016. 419 с. Файнштейн Ф.Э., Козинец Г.И.,

- Воробьев А.И. Руководство по гематологии. 3-е изд., переработанное, доп. М.: Ньюдиамед, 2005. Т.3. 409 с.

- Л.М. Пасиешвили, Л.Н. Бобро. Синдром спленомегалии в практике семейного врача / Украинский терапевтический журнал. — № 2, 2007, с 112-119.

- С.П. Кривопустов. Спленомегалия в практике педиатрии/ Детский врач. — № 5 (26), 2013. с 5-8.

Автор-составитель: Владимир Конев — врач, медицинский журналист Специальность: Эпидемиология, Гигиена, Инфекционные заболевания подробнее

Образование: Окончил Свердловское медицинское училище (1968 ‑ 1971 гг.) по специальности «Фельдшер». Окончил Донецкий медицинский институт (1975 ‑ 1981 гг.) по специальности «Врач эпидемиолог, гигиенист». Проходил аспирантуру в Центральном НИИ эпидемиологии г. Москва (1986 ‑ 1989 гг.). Ученая степень ‑ кандидат медицинских наук (степень присуждена в 1989 году, защита ‑ Центральный НИИ эпидемиологии г. Москва). Пройдены многочисленные курсы повышения квалификации по эпидемиологии и инфекционным заболеваниям.

Опыт работы: Работа заведующим отделением дезинфекции и стерилизации 1981 ‑ 1992 гг. Работа заведующим отделением особо опасных инфекций 1992 ‑ 2010 гг. Преподавательская деятельность в Мединституте 2010 ‑ 2013 гг.